第5讲 ▎孔子博物院·尼石春秋博物馆“文脉思源讲堂”

2023年12月30日,孔子研究院主楼一楼,尼石春秋博物馆尼山砚文化展厅。上午9:00,孔子博物院·尼石春秋博物馆“文脉思源讲堂”开启第五讲。今天的讲座内容为:

《论语讲读》,主讲人:房立祯

《一字千年贯古今》,主讲人:崔峰

来自教育界、文博界、企业界以及其他领域的社会人士,参加了此次讲座。

【本堂内容】

《论语》卷一 学而第一

1.7 子夏曰:“贤贤易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”

上一章有“行有余力,则以学文”一句。本章中子夏所说这段话,实是对上章的进一步发挥。子夏认为,一个人有没有学问,他的学问的好坏,主要不是看他的文化知识,而是要看他能不能实行“孝”、“忠”、“信”等传统伦理道德。只要做到了后面几点,即使他说自己没有学习过,但他已经是有道德修养的人了。所以,将这一章与前一章联系起来阅读分析,就更可以看到孔子教育重在德行的基本特点。

1.8 子曰:“君子不重,则不威;学则不固。主忠信。无友不如己者。过,则勿惮改。”

本章中,孔子提出了君子应当具有的品德,这部分内容主要包括庄重威严、认真学习、慎重交友、过而能改等项。作为具有理想人格的君子,从外表上应当给人以庄重大方、威严深沉的形象,使人感到稳重可靠,可以付之重托。他重视学习,不自我封闭,善于结交朋友,而且有错必改。以上所提四条原则是相当重要的。作为具有高尚人格的君子,过则勿惮改就是对待错误和过失的正确态度,可以说,这一思想闪烁着真理光辉,反映出孔子理想中的完美品德,对于研究和理解孔子思想有重要意义。

1.9 曾子曰:“慎终,追远,民德归厚矣。”

孔子并不相信鬼神的存在,他说“敬鬼神而远之”,就证明了这一点。尽管他没有提出过人死之后有所谓灵魂的存在这种主张,但他却非常重视丧祭之礼。在孔子的观念中,祭祀已经被异化,不单是祭祀亡灵,而是把祭祀之礼看作一个人孝道的继续和表现,通过祭祀之礼,,可以寄托和培养个人对父母和先祖尽孝的情感。因此,本章仍是继续深化“孝”这一道德观念和道德行为的内容。

儒家重视孝的道德,是因为孝是忠的基础,一个不能对父母尽孝的人,他是不可能为国尽忠的。所以忠是孝的延伸和外化。关于忠、孝的道德观念,在《论语》书中时常出现,表明儒家十分重视忠孝等伦理道德观念,希望把人们塑造成有教养的忠孝两全的君子。这是与春秋时代宗法制度相互适应的。只要做到忠与孝,那么,社会与家庭就可以得到安定。

1.10 子禽问于子贡曰:“夫子至于是邦也,必闻其政,求之与?抑与之与?子贡曰:“夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也,其诸异乎人之求之与?”

本章通过子禽与子贡两人的对话,把孔子的为人处世品格勾划出来。孔子之所以受到各国统治者的礼遇和器重,就在于孔子具备有温和、善良、恭敬、俭朴、谦让的道德品格。例如,这五种道德品质中的“让”,在人格的塑造过程中,就起着十分重要的作用。“让”是在功名利权上先人后己,在职责义务上先己后人。让用之于外交如国事访问,也是合乎客观需要的一个重要条件。孔子就是因具有这种品格,所以每到一个国家,都受到各国国君的礼遇。孔子认为,好胜,争取名声;夸功,争取名利;争不到便怨恨别人,以及在名利上贪心不足,都不符合让的原则。据此可知,让这一基本原则形成社会风尚的可贵之处是:就人情而言,长谦让名利地位之风,人们就多学别人所长而鉴人所短。前者可以导人于团结、亲睦、向善;后者则诱人嫉贤妒能。二者的社会效果截然相反。

1.11 子曰:“父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。”

这一章仍然谈的是有关“孝”的问题,把“孝”字具体化了。

“三年无改于父之道,可谓孝矣”。这句话仁者见仁,智者见智,很容易让人产生不同意见:父母正确的教导可以遵从,难道错误的也要遵从吗?

孔子绝对不是这个意思,“三年无改于父之道”里的“道”,就是正道,而不是邪道,为什么这么说呢?《论语·里仁》里有一段话:

子曰:“事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。”

通读《论语》之后,再看“三年无改于父之道,可谓孝矣”这句话,就豁然开朗了,这确实是至理名言。如果父母在世的时候,我们听从父母的正确教导,和父母的志向一致,看起来很孝顺,可父母一旦去世,就把父母的正确教导丢到一边,该干啥干啥去了,这明显就是不孝呀!

所以,房老师一直建议大家通读《论语》,惟其如此,你才能认识一个真实的、立体的、丰满的孔子,而不至于偏读偏解、断章取义甚或曲解本义。

王安石作《字说》,多穿凿附会之处。一日,东坡来访,王安石说到东坡的“坡”字,为土之皮。东坡却笑道:“滑字就是水之骨也。”噎得王安石半天说不出话来。

呵呵一笑。

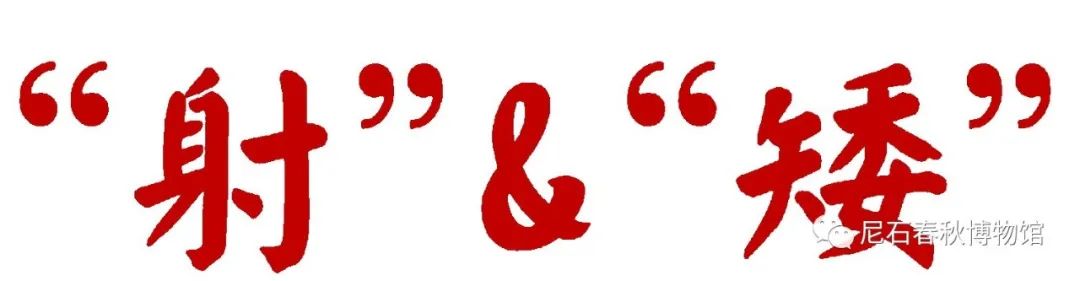

相传王安石质疑过“射”“矮”二字反了。他认为,寸身之人,不就是“矮”吗?委矢而发,就是“射”啊!

是不是有些道理?好像还真是。相传,王安石之前,武则天也曾提出过质疑。难不成,竟是历史悬案?!

类似的,还有两个字,千百年来也在备受质疑,那就是:“出”和“重”。刚才房老师讲《论语》,有“君子不重则不威”;司马迁说“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,这“出”都摞了两座山了,难道还不够“重”吗?再说“重”,子曰“父母在,不远游,游必有方”;《道德经》有言“千里之行,始于足下”,都与出行有关,这“重”,都“千里”了,这么远,还不叫“出”吗?!

█射

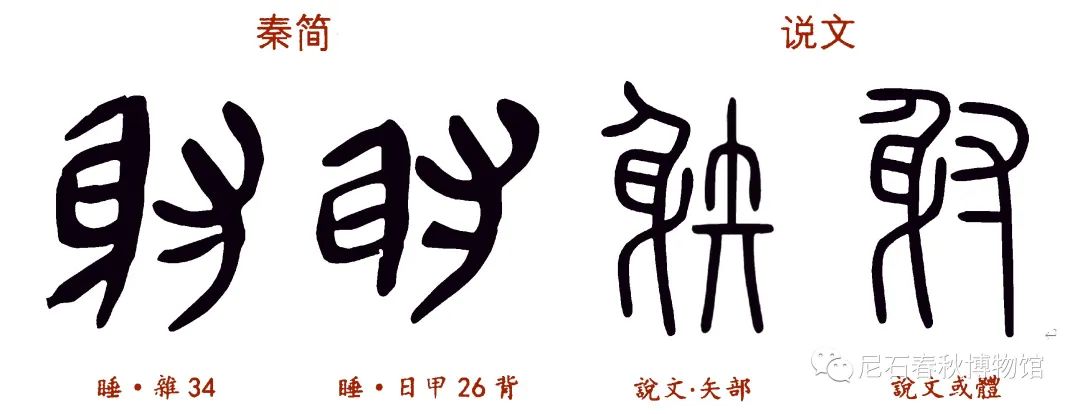

“射”的字源演变

甲骨文中,“射”字就是描摹了“箭(矢)在弦上待发”的形象,金文继承了这一象形特点,西周大部分的金文“射”字,在弓弦后面加了一只手的形象,于是,造字法就转变成了会意。看睡虎地秦简中的两个“射”,“弓”却便成了类似“身”的样子,“手”下加一横变成了“寸”;而到了《说文》索性直接写成了“身”,这应是古文字演变中的讹变现象。值得注意的是,《说文》中有两种写法,“身”+“矢”,保留了弓箭元素;“身”+“寸”,却与其字源大相径庭了!

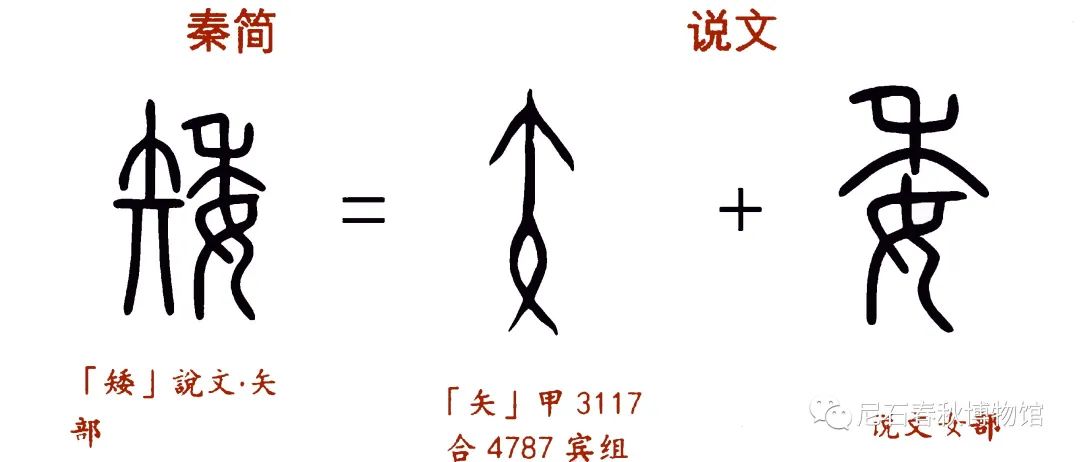

█矮

“矮”字的部件组成

矮,形声字,从矢,委声。“矢”因为形体直、尺寸不大,可用来做现成的长度参照物,所以就有了标尺、尺度之意。另有短(从矢,豆声),矬(从矢,坐声),造字理据与矮相同,且意义相近,都表示长度不大。

至于矮、短、矬三字,读音都与声旁不同,应是经历漫长的历史演变,从上古音、中古音一直到今天,发生了读音的异变。

█了解一下“委”

“委”的甲骨文

“委”字,最初的甲骨文形象,是描摹禾苗枯萎下垂的样子,是“萎”的本字。“L”这个部件,是“隐”的本字,禾苗萎顿,下垂,甚或倒伏、死掉,将会低于(矮于)其他禾苗,导致没落、隐去。所以,当“委”字有了委托、委弃、曲折、不振作等引申义之后,它的初始义“枯萎、萎缩”便以另一字“萎”来承担了。

至于“委”字的“女”部,则是后来加上去的会意。《说文》解释,委,委随也,从女,从禾。跪坐式的“女”表顺随,垂首的“禾”表委曲,是会意字。

█小结

矮是形声字,通过以上的字源分析,我们看到,“委”这个声旁,却是音形义兼具的。这种现象,在早期的古文字中,是比较常见的。

穿越一下

到这里,大家明白“矮”和“射”的字源演变了吧?假如派你穿越回大宋朝,去汴京东府拜会王安石,给他讲上一讲,他就会恍然大悟:哦呀,原来如此!

你若能带王安石穿越回到现代,再带他到中国文字博物馆看一看甲骨文,可能会见到如下情景——

这位生于千年前的思想家、政治家、文学家,会不会眼睛不够用,会不会张口结舌,或者又不知手之舞之,足之蹈之也!最后竟至惊之叹之、涕泪纵横了:这早于我两千多年的古文宝藏,竟然由晚我千年的后人带我一睹为快,休矣!羞矣!快快回去,修改我的《字说》!

真正是——

后人不知前人事,非也!

前人不晓后人来,是也。

█出

“出”字的字源演变

“出”字甲骨文,从止从凵,“止”象脚之形,其本义是脚;“凵”即是“坎”,地下陷也。“止”的脚形是朝外的,所以“出”就是象从坎穴中走出之形。“凵”象半地穴居之形,是中国古人类从地穴居向地上住居转移的过渡居住形式,在殷墟文化、西周遗址均有发现半地穴房子。

只是在隶变以后,“出”字才类化为两山相叠的字形,从而失去了字源的形象。

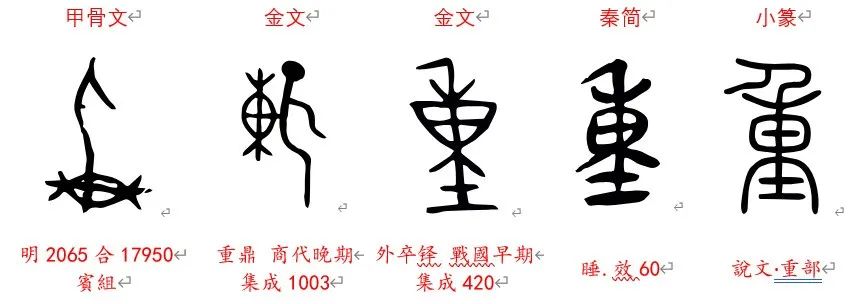

█重

“重”字的字源演变

“重”的早期字形从人从东,“东”象囊橐形,是一个两端扎起的大口袋,甲骨文“人”在上,金文人在侧,更象人负重之形。

金文“重”,会意兼形声。后又加“土”,故字形演变为:从东,从壬( tǐng),东亦声。壬,挺立。东,囊袋。人站着背囊橐,很重。因而《说文》讲:“重,厚也。” 徐锴:“壬者,人在土上,故为厚也。”

由分量重引申出数量多、程度深、重要性等,继而又拓展引申出成双、重叠、重复、再次等义,读作chóng。

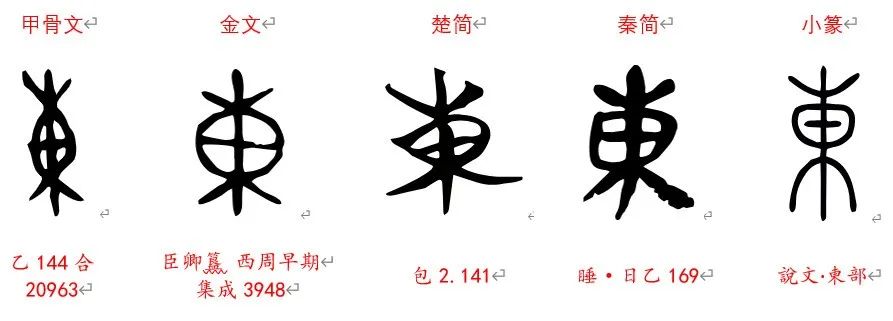

█了解一下“东”

“东”字的字源演变

“东”的甲骨文,其实就是一个两端扎起来的大口袋,象囊橐之形。用来表示方向,那是后来被借用的。《说文》的解释就好理解了——

《说文》:動也。从木。官溥說:从日在木中。

这个解释应该从秦小篆解起,或者是再往前推至秦楚简帛篆书隶化,有了“木日”之组形后的解释。并且顺着这个结构、这种解释,又依此理据造了“杲”“杳”等字。于是有,日在木中曰東,在木上曰杲,在木下曰杳。

结 语

假如没有120多年前“一片甲骨惊天下”的伟大发现,中国古文字的字源音形义可能只追溯到金文。甲骨文的面世,还原了一个可触可读的商王朝,提供了最原始最真实的商代时事和生活,完善了我们一脉相承的文字发展演变史和中国文化史。

甲骨文具有文字的形、音、义三要素,符合六书造字的功能,是研究汉字原初构形与汉语言语法最早形态的重要素材。甲骨文的字体构形和文辞体式,与当今的汉字及现代汉语语法结构一脉相承,对中国古文字研究有重要作用。

“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”古文字,特别是甲骨文和金文,载录着祖先的文化生活和记事密码,包含着中国文字的深厚意蕴和精髓。目前,已知的甲骨文单字总数在4500字以上,迄今已释读出2000多字,古文字的研究工作任重道远,而随着“中华文明探源工程”成果迭出,“古文字与中华文明传承发展工程”的不断推进,中国文字起源史和中华文明史还将继续往前追溯!