2024第1讲 ▎孔子博物院·尼石春秋博物馆“文脉思源讲堂”

2024年1月6日,孔子研究院主楼一楼,尼石春秋博物馆尼山砚文化展厅。上午9:00,孔子博物院·尼石春秋博物馆“文脉思源讲堂”开启2024年第一讲(总第六讲)。今天的讲座内容为:

《春秋左传讲读》 主讲人:张平

《一字千年贯古今》 主讲人:崔峰

来自教育界、文博界、企业界以及其他领域的社会人士,参加了此次讲座。

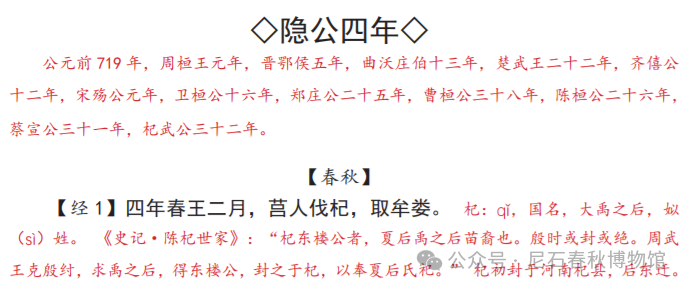

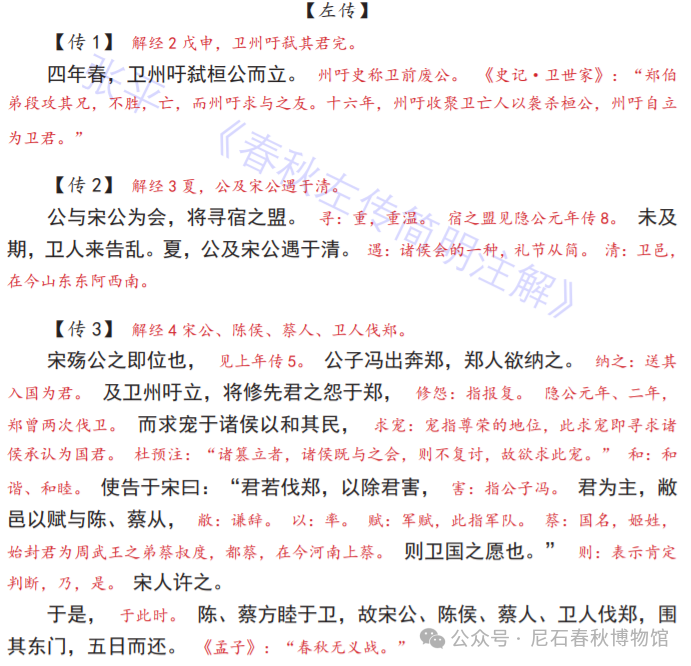

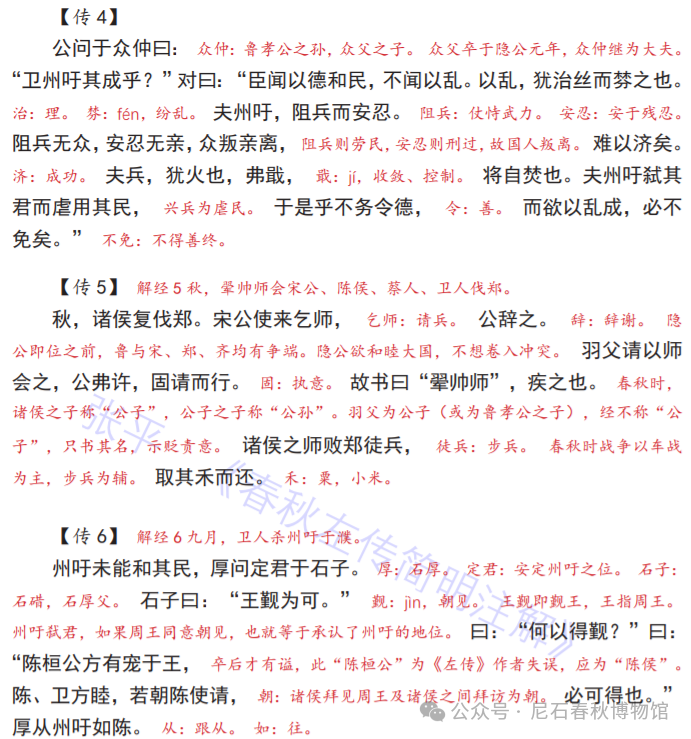

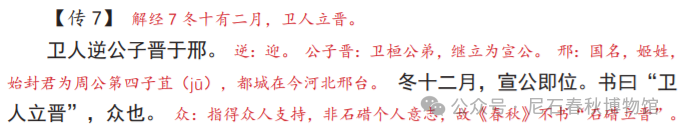

州吁之乱

以上是《春秋》所记。

下面是《左传》所讲:

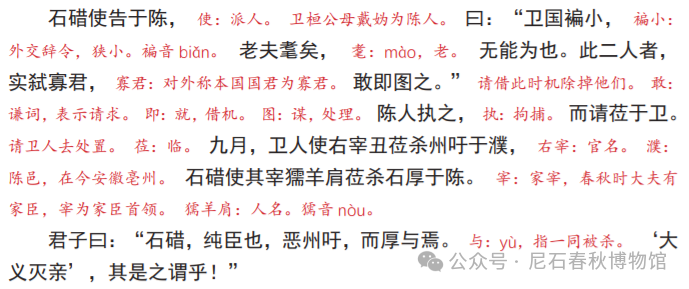

大义灭亲

《左传·隐公四年》记载,卫国大夫石碏的儿子石厚与公子州吁同谋弑桓公,后来石碏杀掉石厚,《左传》称赞石碏 的行动为“大义灭亲”。后泛指为了维护正义,对为非作恶的亲属不徇私情,使受到应得的制裁。

历史上还有一种认识:“大义灭亲”是指人为了追求所谓的大义,或者是想要获取一定的好处而检举自己的亲人,让自己的亲人遭受着法律或者是更加严酷的惩罚,这是一种人性的冷漠。

所以

张平老师还讲到了另一种现象——

亲亲相隐

亲亲相隐

“亲亲相隐”制度的发展总是与儒家提倡的“孝道”分不开的。

人伦精神是“亲亲相隐”制度的价值追求。

“亲属容隐”制度最早产生于春秋 时期。《论语•子路》记载:“叶公语孔子曰:‘吾党有直躬者。其父攘羊,而子证之。’孔子曰:‘吾党之直者异于是:父为子隐,子为父隐,直在其中矣。’” 最早将“亲相隐”原则应用于法律的是秦律:“子告父母,臣妾告主,非公室,勿听。而行告,告者罪。”它是早期容隐法律制度形成的重要标志。

“亲亲相隐”制度给我国刑事立法中的启示

“亲亲相隐”制度曾是中国古代一项优秀的法律制度,并得到世界各国的普遍认同,但在新中国成立后,出于各种原因,我国抛弃了这一法律制度,在我国1979年刑法典和1997年修订的新刑法典均没有体现这一制度的立法。总结我国自新中国成立以来的立法历程,以及在此过程中获得经验以及教训,我国未来立法应当考虑重新设 立这一制度,并对其适用范围、刑法中的具体形式以及行为人的刑事责任等方面的问题作出具体规定,如对亲属的范围予以限制。以近亲属为限:包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。限定主观意图。限定亲属之间的犯罪不得相相隐;规定非出于亲情的目的不得相隐。免除近亲属作证的义 务。对近亲属实施的窝藏、包庇行为,只要没有故意诬告、陷害第三人,可以免除其刑事责任。

相隐行为同时侵犯其他法益的不能适用亲亲相隐制度。对故意杀人、 故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒等严惩危害社会秩序的,不容相隐。不得适用于职务行为。把纯属个人的行为与利用执行公务 实施的包庇行为区别开来,如果把“亲亲相隐”延伸到国家公务活动领域,必然造成政治黑暗、官场腐败。因此,利用公务实施的包庇行为,不在减免之列。

“亲亲相隐”制度是一种关于亲情人伦的立法,在我国法制史上占有很重要的地位。我们应当吸取我国立法进程中的经验教训,将“亲亲相隐”制度合理引入中国刑事立法实践中,继承中国古代的优秀传统文化,与世界刑事立法接轨。

不贪为宝

——《左传·襄公十五年》

宋人或得玉,献诸子罕。子罕弗受。献玉者曰:“以示玉人,玉人以为宝也,故敢献之。”子罕曰:“我以不贪为宝;尔以玉为宝,若以与我,皆丧宝也,不若人有其宝。”稽首而告曰:“小人怀璧,不可以越乡,纳此以请死也。”子罕置诸其里,使玉人为之攻之,富而后使复其所。

【译文】宋国有个人得到一块玉,把它献给子罕,子罕却不接受。献玉的人说:“我把它拿给雕琢玉器的人看,雕玉的人认为这是宝物,所以小人才敢将此玉献给您。”子罕跟这个人说:“我以‘不贪’这个品德为宝,而你以这块玉为宝。你要是把这块玉给了我,那我们都失去了自己的宝物了。我们都还是继续各自拥有自己的宝物吧。”献玉的人行礼后说:“小人身怀此玉,不敢外出,我交出这块宝玉来请求可免于一死。”子罕听后,便把这块玉放在乡里,让雕琢玉器的人为他雕琢,使这个人富裕后让他回到原来的地方。

“以不贪为宝”是中国传统文化中的廉政思想之一。《周礼》:“以听官府之六计,弊群吏之治。一曰廉善,二曰廉能,三曰廉敬,四曰廉政,五曰廉洁,六曰廉辨。”后人又加个廉俭,构成“七廉”。东汉著名学者王逸在《楚辞·章句》中注释为“不受曰廉,不污曰洁。”传统的廉政文化思想影响着一批批像子罕这样的良吏,“悬鱼太守”羊续、“一钱太守”刘宠、“风月尚书”徐勉、“第一裸官”曾国藩等等,他们以其清正廉洁、高风亮节的崇高操守流芳百世。

主讲:崔峰

宝

甲骨文中的“宝”

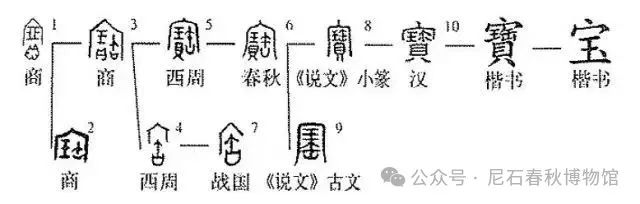

“宝”的字源字形演变

“宝”字,始见于甲骨文,其古字形模拟房屋内有玉、贝等宝物。

金文中加“缶”表示读音,使“宝”字由原来的会意字变为形声字。“宝”本义为珍贵之物,引申指珍贵的,又作为一种敬辞或敬称。

“宝”字本是个会意字。甲骨文最上面是表示房子的“宀(mián)”,中部是玉器的形象,最下部为“贝”。“玉”“贝”在“宀”下,会家中有珠贝玉石等奇珍。甲骨文的这种写法说明在商或商以前,贝已是人们心目中的宝物。贝是滨海才有的,中原罕见,要么靠进贡,要么靠商业交换才能得到,所以人们看得很重。臣下有功,才能因帝王赏赐而得贝。贝难得,贵重,是财富和荣誉的象征,故成为宝。“玉”在古人更是价值连城,因此视为珍宝。

在铜器铭文里,“宀”下多了一件东西——“缶”。缶是瓦器,粗糙、低级,当然算不了什么宝。原来缶是代表读音的,古代没有轻唇音(即唇齿音),缶在当时的读音同保是一样的。于是会意字发展成了形声字。在形声字占优势的时代,“宝(寶)”字可以中间省去玉或省去贝,却很少省去“缶”这个声符的。金文里还有结构更简单的字,从“宀”,“缶”声,只是为数很少而已。“缶”之表声,其实有义,商周时,缶虽为陶,却是盛酒器,当知酒是珍品,自然为宝。

随着时代的发展,人们对宝的观念也在不断变化。贝也不再是装饰品,更不是黄金式的货币了。“缶”也不再读保,而读否(fǒu)了。“寶”字既不能很好会意,也读不出声了,所以,把繁难的寶字简化为“宝”,是非常自然的。

简化字“宝”,从宀从玉会意,表示屋中有玉。也没有出离本心。

“宝”的本义是珍宝、珍贵的东西,常说的珍宝、宝藏等词中的宝,就是在这个意义上使用的。由此引申,宝又指珍贵的,如宝玉、宝剑、宝物等。宝还特指古代天子、诸侯用来作为符信的圭璧。在唐代,凡帝、后之印均称宝。人们通常把与皇帝有关的许多东西都冠以宝,如宝座、宝位等,大概与宝的这一特殊用法有关。后来,宝字又用来泛指与对方有关的事物,表示一种敬称,如宝号、宝眷、墨宝等。

贪

贪

“贪”的字源字形演变

《说文》解释:欲物也。从贝今声。

许慎是按小篆字形解说“贪”字的。不过,上“今”下“贝”怎么能表示“欲物”之义呢?

看一下甲骨文中的“贪”是怎么写的:

“贪”的甲骨文

从最早的甲骨文来看,上部是个“亼(jí)”。关于“亼”,有两种说法:一,它是“集”的古字;二,林光义《文源》讲它为倒口之形,即倒写的“曰”字。

据此而言,上“亼”下“贝”之“贪”,是个会意字。按“亼”即“集”,把“贝”都集中到他一人那儿去了,还不贪吗?抑或“亼”是“倒口”,大口向“贝”,岂不贪得厉害!也有说“亼”象器物之盖,盖住“贝”,即有掩藏、囤积之嫌,也会贪意。

“曰”和“亼”

结合“亼”之本义,还是“集”义最贴切。集“贝”,就是聚敛钱财。

所谓“欲物”,就是“贪财”。《屈原·离骚》有“众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索”之句,王逸注:“爱财曰贪,爱食曰婪。”

《左传·昭公十四年》曰:“贪以败官为墨。”杜预注:“墨,不洁也。”于是产生“贪墨”一词,用以指斥贪官污吏。张居正《答应天巡抚宋阳山论均粮足民书》云:“惩贪墨,则閭阎无剥削之扰。”